Alles Schlafwandler oder Zocker? – Wer war schuld am Ersten Weltkrieg?

Vor hundert Jahren, am 28. Juli 1914, beginnt mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien ein Krieg, der Tage darauf zum Ersten Weltkrieg wird. Ein schicksalsschweres Datum, denn dieser Krieg beeinflusste und prägte das ganze folgende Jahrhundert. In vielerlei Hinsicht war dieser Krieg besonders, nicht nur wegen der unfassbaren Zahl seiner Opfer. Aber es war auch der erste literarische Krieg, denn niemals zuvor gab es über ein kriegerisches Ereignis derart umfassende Berichte, Briefe, Fotografien, Dokumente von Soldaten und Zivilisten.

Cora Stephan hat in jüngster Zeit Essays zum Ersten Weltkrieg publiziert und ist in vielen Diskussionsrunden zum Ersten Weltkrieg als profunde Gesprächsteilnehmerin gefragt.

Wir sprachen mit Cora Stephan, die sich mit dem Thema Krieg lange Jahre beschäftigt hat. Aus ihrer Feder stammt der kulturhistorische Essay ›Handwerk des Krieges‹, ein Beitrag zur Geschichte der Kriegsführung, von den alten Griechen bis zum Ersten Weltkrieg.

von Ilka Stitz

Histo Journal: Cora, warum hast du dich so viele Jahre deines Lebens mit Krieg befasst? Ein erfreuliches Thema ist das ja nicht gerade.

Cora Stephan {CS}: Das ist eine gute Frage. Ich denke heute, es war ein Besuch in Verdun, auf einem der großen Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkriegs – weiße Kreuze bis zum Horizont! – wo ich mir die Frage stellte, was die Soldaten damals bewegte, was in ihnen vorging, als sie sich in ihren Schützengräben, inmitten von Schlamm und Verwesung, gegenüberlagen.

Mittlerweile kenne ich viele der Schlachtfelder an der Westfront des Ersten Weltkrieges, dort ist die Erinnerung an das große Schlachten sehr lebendig.

Carl Zuckmayr

»Als wär’s ein Stück von mir«

Histo Journal: Und das war Anlass für eine so lange Beschäftigung mit dem Krieg? Fast zwanzig Jahre lang?

CS: Naja, der Erste Weltkrieg ist die Signatur des 20. Jahrhunderts. Seine Folgen, die unglückliche Nachkriegsordnung, beschäftigen uns noch heute. Aber vor allem wollte ich mehr über die Menschen an der Front wissen. Was bewegte sie, trieb sie an, motivierte sie, trotz der ungeheuerlichen Verluste in ihren Reihen? Die üblichen Erklärungen wie Nationalismus, Hass, Militarismus oder andere Klischees schienen mir nicht auszureichen. Viele glaubten schlicht, ihr Vaterland verteidigen zu müssen.

Histo Journal: Also dich interessierte nicht der Krieg der Staatsmänner, sondern der Mann an der Front, der Krieg von unten, sozusagen?

CS: Wenn du so willst: Ich interessiere mich für unsere Vorväter. In Deutschland wogt noch immer der Streit um die ›Schuld‹ Deutschlands am Krieg, dabei kommt die Beschäftigung mit denen, die die Fehler der Regierenden austragen mussten, zu kurz. Man kann da viel von den Briten und Franzosen lernen: Für sie ist der Krieg Teil ihrer Familiengeschichte, man pilgert in Flandern oder bei Verdun an die Gräber der Vorfahren. Übrigens erlebt man bei diesen Schlachtfeldbesuchern selten etwas anderes als Trauer und Respekt vor den Toten, vor allen Toten, einerlei welcher Nation, auch denen der Deutschen.

Histo Journal: Diese Schuldfrage scheint mir sehr zentral zu sein, auf die werden wir noch mehrfach zu sprechen kommen. Wenden wir uns aber zunächst dem Kriegsbeginn zu: Wie jeder weiß, nahm das Verhängnis mit dem Attentat auf den serbischen Thronfolger und seine Gemahlin Sophie am 28. Juni 1914 seinen Anfang.

CS: Warum dieses Attentat mehr war als ein bloßer Anlass oder Auslöser, beschreibt Christopher Clark sehr anschaulich in den ersten Kapiteln seines Buchs »Die Schlafwandler«. Denn wenn man den Ersten Weltkrieg nur von seiner Westfront her betrachtet, vergisst man, welche Interessen im Osten wirksam waren – man übersieht den russischen Imperialismus und den slawischen Nationalismus, das Streben nach einem Großserbien etwa.

War die Lage nach dem Attentat denn wirklich so angespannt, dass es nur diesen Anlass brauchte, um die Explosion auszulösen? War der Krieg unausweichlich? Und musste er sich zu einer globalen Katastrophe ausweiten? Das alles sind Fehlschlüsse, die man aus der Rückschau macht, weil man ja weiß, wie die Sache ausgegangen ist. In Wirklichkeit war nichts unausweichlich, während der gesamten Juli-Krise hätte man die Halteleine ziehen können. Krisen gab es ja schon vorher, und zwar reichlich, man denke an die Marokkokrisen, doch ein Krieg erwuchs daraus nicht.

Siegfried Sassoon

in der Zeitung

›Worker’s Dreadnought‹

Alle haben sich verzockt

Histo Journal: In einem Artikel in Der Welt (3.7.2014) heißt es: »Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Frau setzte hektische politische Aktivitäten in Gang. Sie sind unter dem Begriff ›Juli-Krise‹ in die Geschichte eingegangen. Dass am Ende der Ausbruch eines Weltkrieges stehen würde, war keineswegs ausgemacht. Politiker und Diplomaten suchten nach Lösungen für eine ganze Reihe von Konflikten, deren Tragweiten und Verflechtungen sie kaum zu überblicken vermochten.

Als ›Schlafwandler‹ beschreibt der australische Historiker Christopher Clark die Akteure von 1914: von Albträumen geplagt, aber unfähig, die Realität der Greuel zu erkennen, die sie in Kürze in die Welt setzen würden. Damit hat er eine neue Debatte über die Ursachen des Kriegsausbruchs angestoßen. Andere finden den Begriff ›Zocker‹ treffender.«

Erschreckend, so eine Einschätzung, finde ich.

CS: Ja, ich fürchte, genau so ist es gewesen: Alle haben ihr Spiel gespielt und alle haben sich verzockt. Allerdings war die Konstellation der damaligen Zeit schwierig. Die Stärke des Deutschen Reiches war seinen Nachbarn längst ein Dorn im Auge, Frankreich sann auf Rache wegen des Verlusts von Elsass-Lothringen. Die Briten fürchteten nicht so sehr die Deutschen als vielmehr die Russen (wegen Indien), die wiederum mit französischem Geld aufrüsteten. Über Frankreich aber war Großbritannien mit dem zaristischen Russland verbunden, der reaktionärsten Kraft damals.

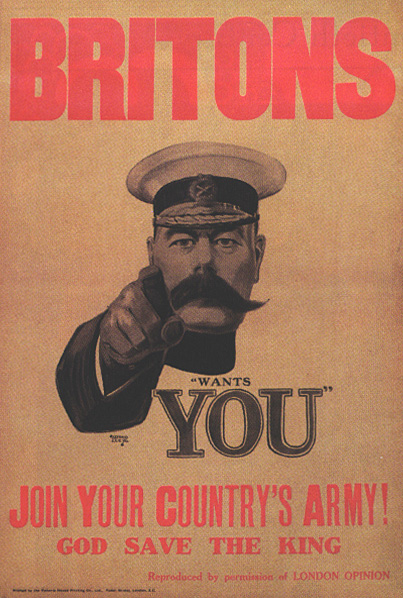

Lange Zeit zögerte man in der britischen Regierung deshalb, ob man sich einmischen sollte. Als die deutschen Truppen auf dem Weg nach Frankreich Belgien durchquerten, und damit die Souveränität des Landes verletzten, hatten die Briten endlich einen Vorwand, um einzugreifen. Aber letztlich gaben innenpolitische Gründe den Ausschlag. Man kannte keine Wehrpflicht, darum mussten die englischen Politiker ihrem Volk die Sache schmackhaft machen, weshalb Propaganda eine große Rolle spielte. Die deutsche Verletzung der belgischen Souveränität war weiß der Himmel verlustreich für die Zivilbevölkerung, aber die Behauptung, die deutschen Hunnen hätten Babys aufgespießt und Frauen die Brüste abgeschnitten, war nichts als übelste Propaganda.

Infobox 1: Bildmaterial

- Schlieffenplan

- Soldat

- Frühjahrsoffensive

- HMS Dreadnought

Schlieffenplan

Schlieffenplan von 1905

Wikipedia: Schlieffenplan, Modifikation Furfur, Originaldatei von Lvcvlvs

Soldat

Frühjahrsoffensive

HMS Dreadnought

Histo Journal: Aber die Verletzung der Souveränität Belgiens war doch rechtswidrig?

CS: Gewiss. Im umgekehrten Fall hätten aber auch England und Frankreich keine Rücksicht auf diese Souveränität genommen. Die deutschen Truppen wollten die französischen Befestigungen zwischen Verdun und Belfort umgehen, also war der Angriff von Nordosten, über Belgien, zwingend. In ihrer Ehrpusseligkeit fragten die Deutschen beim belgischen König artig nach, ob er das denn wohl gestatten würde, was er natürlich zurückwies. Ich bin mir sicher, die Engländer hätten gar nicht erst gefragt.

Sie mussten übrigens keineswegs zum Schutz von ›little Belgium‹ eingreifen. Der entsprechende Vertrag aus dem 19. Jahrhundert sah lediglich vor, dass sie es durften.

Histo Journal: Also gab es in Deutschland nur ehrpusselige Friedenstäubchen?

CS: Natürlich nicht, aber Kaiser Wilhelm war keineswegs der blutrünstige Hunne, als der er damals dargestellt wurde. Man glaubte vielmehr seitens der deutschen Militärs, wie auf der Gegenseite auch, man habe nur ein kleines Zeitfenster, und das setzte einen Automatismus in Gang. Moltke vertrat einen abgewandelten Schlieffen-Plan: Man wollte erst die Franzosen besiegen, um dann alle Kräfte an die Grenze zu Russland werfen zu können.

Histo Journal: Man ging davon aus, den Krieg zügig beendet zu haben.

CS: Ja, man gedachte, bis Weihnachten wieder zuhause zu sein, aber als die Maschinerie erst einmal in Gang war, entwickelte der Krieg eine ganz eigene, unvorhersehbare Dynamik. Da gab es dann kein Zurück mehr, dafür hatte man schon zu viel investiert an Menschen und Material. Und wie das so ist: man realisiert Verluste nicht gern, sondern zahlt lieber weiter drauf in der Hoffnung, das Schicksal noch wenden zu können.

Histo Journal: Als einziger prophezeite der britische Kriegsminister Herbert Kitchener einen mehrjährigen Krieg und richtete seine Politik von Anfang an darauf aus. Deswegen stellte er die neue Armee auf, Kitcheners Armee.

CS: In der Tat, die Briten hatten keine Landstreitmacht, sie mussten sich 1916 erst neu erfinden, woran man erkennen kann, dass man auch dort die besonderen Gegebenheiten des ›Volkskriegs‹ nicht erkannt hatte.

Robert Ranke-Graves

»Strich drunter!«

Histo Journal: Britannien war also im Krieg, und der Vorstoß der Deutschen gen Frankreich scheiterte…

CS: Ja. Den stoppte das ›Wunder an der Marne‹. Ende Juli losmarschiert, kam der deutsche Vormarsch bereits im September, wahrscheinlich für alle Beteiligte völlig unerwartet, am Fluss Marne zum Stehen, und ab da hieß es: ›Im Westen nichts Neues‹.

Histo Journal: So gesehen wurde in den ersten Kriegsmonaten zweimal die Chance verpasst, den Krieg zu verhindern, beziehungsweise ihn zu beenden. Zum einen hätte man vereint die Serben vielleicht zum Einlenken bringen können, zum anderen hätte Britannien nicht in den Krieg eintreten müssen.

CS: Vielleicht wäre die Lage zumindest nicht derart eskaliert.

Histo Journal: Und was hat es nun mit der Schuldfrage auf sich?

CS: Die Kategorie der ›Schuld‹ an einem Krieg gab es damals noch gar nicht, dass ›ius ad bellum‹ {Anm.d.Red.: Recht zum Krieg} zur Vertretung rechtmäßiger eigener Interessen galt für alle. Im Krieg gibt es Sieg oder Niederlage, wobei natürlich auch hier gilt: the winner takes it all. In den europäischen Staatenkriegen galt allerdings bis dato die weise Erkenntnis, dass man keinen Sieg bis zur Neige auskosten darf und dass Rache keine gute Idee ist, da man mit dem Besiegten ja wieder Handel und Wandel treiben wolle. Doch das ist eine weitere böse Folge des Ersten Weltkrieges: Eine Moralisierung in Form von Schuldzuweisung, als ob es klar feststellbar die Bösen und die Guten, die Schuldigen und die Unschuldigen gegeben hätte.

Meiner Meinung nach diente die Schuldzuweisung vor allem dazu, der eigenen Bevölkerung gegenüber den Kriegseintritt zu rechtfertigen. Im Sinne von: Wir mussten, wir hatten keine Wahl. Nehmen wir die USA. Präsident Wilson postulierte, man müsse die Welt sicher machen für die Demokratie – und die sah er durch die Deutschen gefährdet. Make the world save for democracy, das bot 1917 schließlich sogar den so weit entfernten USA moralischen Grund genug, ihre Soldaten nach Europa zu schicken.

Carl Zuckmayr

»Als wär’s ein Stück von mir«

Histo Journal: Und Geld spielte keine Rolle?

CS: Natürlich. Dass Großbritannien durch den Krieg hoch verschuldet war bei den USA, Investitionen, die man im Falle der Niederlage hätte abschreiben müssen, war womöglich noch wichtiger. Doch schnöde finanzielle Interessen motivieren Menschen allein nicht, an fernen Gestaden ihr Leben zu riskieren. Da muss Höheres her, die Moral, eben.

Man musste sich über den Feind erheben, das eigene Tun rechtfertigen. Darum bezeichneten die Briten die Deutschen gern als Barbaren. Das hieß nicht, dass die Deutschen ›Hunnen‹, also Barbaren, waren, sondern dass man beabsichtigte, sie wie Barbaren zu behandeln. Für Barbaren gelten die ritterlichen Tugenden nicht, die man sonst unter gleichwertigen Gegnern pflegte.

Histo Journal: Willst Du die Deutschen nun vollkommen reinwaschen?

CS: Wenn ich Christopher Clark wäre, würde ich antworten, dass solche Fragen nur in Deutschland gestellt werden. Gute britische Historiker teilen eine deutschlandfixierte Sicht der Dinge schon lange nicht mehr.

Mal ganz von außen betrachtet: England war via Frankreich mit Russland liiert, der damals reaktionärsten Macht. Und nun sollte das deutsche Kaiserreich plötzlich das Reich des Bösen sein, obwohl es ein Parlament gab, in dem die Sozialdemokraten die stärkste Partei stellten, und eine lebhafte, kritische Öffentlichkeit existierte! Es wurde als Provokation hingestellt, dass die Deutschen eine Kriegsflotte haben wollten. Ja, wieso sollten sie keine haben? Eine unsinnige Geldausgabe, gewiss, denn England hatte bereits die unbesiegbaren Dreadnoughts {Anm.d.Red.: Als Dreadnoughts bezeichnete man einen neuen Typus englischer Kriegsschiffe. Frei übersetzt ›Fürchtenichts‹.}. Aber das kann man wohl kaum als schwerwiegende, ja kriegsauslösende Herausforderung Englands betrachten.

Es ist schon seltsam, dass noch heute in Deutschland die These vom Deutschen Sonderweg herumgeistert, die begründen soll, dass Deutschland spätestens seit Luther auf dem Weg ins finstere Barbarentum sei.

Ein literarischer Krieg

Histo Journal: Obwohl ja immer noch viele den Krieg rückblickend beurteilen, ist ein zeitgenössischer Blickwinkel beim Ersten Weltkrieg zumindest ansatzweise möglich. Kein anderer Krieg war bis dahin derart gut dokumentiert.

Infobox 2

- Kriegsdaten

- Marokkokrise

- Panthersprung

- Schlieffenplan

- Kitcheners Armee

- Jingoismus

Kriegsdaten

Kriegsdaten 1914:

28.06. Attentat auf serbischen Thronfolger und seine Gattin

28.07. Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg

01.08. Deutschland erklärt Russland den Krieg

03.08. Deutschland erklärt Frankreich den Krieg

04.08. britische Kriegseintritt

Marokkokrise

Panthersprung

Schlieffenplan

Kitcheners Armee

Jingoismus

CS: Darum wird er auch als literarischer Krieg bezeichnet. Die vielen Dokumente, Briefe, Fotos, das ist schon sehr beklemmend, wenn man die 10 Millionen Gefallenen bedenkt …

Erich Maria Remarque

»Im Westen nichts Neues«

Histo Journal: Die vielen Bilder von Soldaten, die jubelnd in den Krieg gezogen sind. Wenn ich da an das Buch »Im Westen nichts Neues« denke, scheinen damals ganze Schulklassen glühend vor Patriotismus in den Krieg gezogen zu sein. Ich habe diese Begeisterung nie verstanden.

CS: War die Begeisterung tatsächlich so groß? Es sind einzelne Bilder, die jubelnde Massen und begeisterte Soldaten zeigen. Aber Bilder können trügen. Wir wissen nicht, worüber die Menschen jubeln, wohin sie ziehen. Wir kennen oft Ort und Anlass nicht präzise, bei denen diese Bilder entstanden sind. Aber selbst wenn viele Männer jubelnd in den Krieg gezogen sind, so war die Begeisterung an der Front sicherlich sehr schnell erloschen. Viele Soldaten fanden Jingoismus oder Hurrapatriotismus der Zivilisten zu Hause oft so unerträglich, dass sie ihren Urlaub abbrachen, um wieder an die Front zu den Kameraden zu kommen. So waren zum Beispiel die britischen Schriftsteller Robert Ranke-Graves und Siegfried Sassoon oder, auf der deutschen Seite, Carl Zuckmayer und andere zutiefst abgestoßen von dem ›Durchhaltegeschwätz‹ in der Heimat. Man hasste den Gegner nicht. Das bestätigen auch die bekannten Verbrüderungsszenen an der Westfront, im Niemandsland zwischen den Schützengräben, etwa zu Weihnachten. Solche Verbrüderungen, singend oder fußballspielend, gab es nicht nur zwischen Deutschen und Engländern, auch zwischen Deutschen und Belgiern oder Franzosen, und zwar häufiger als bislang bekannt. Die Offiziere berichteten ungern darüber, sie sollten ja dieses die Wehrkraft zersetzende Geschehen unterbinden.

Histo Journal: Also gab es auch Lichtblicke in der dunklen Zeit. Im zwischenmenschlichen Bereich scheint trotz allem eine Annäherung möglich gewesen zu sein. Wenn also die Regierungen nicht zurück konnten, hätte da die Basis, die ja den Krieg führte, ihn nicht ebenso gut verhindern können?

CS: Ich habe mich anfangs gefragt, warum die Soldaten im Krieg geblieben sind, mit den Stiefeln im Schlamm steckend, auch noch, nachdem sie gesehen hatten, wie wenig heldenhaft es da zuging. Und es hat ja immer wieder Protest und Verweigerung gegeben, bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Doch mit wilheminischem Kadavergehorsam, wie wir heute gern unterstellen, hatte das Durchhalten weniger zu tun. Auch zu früheren Zeiten und in anderen Kulturen haben Soldaten und Kämpfer Desertion selten heldenhaft gefunden – denn das hieß ja nichts anderes, als die Kameraden zu verraten. Die moderne Forschung nennt es das Buddy-Prinzip: Soldaten kämpfen und halten durch wegen der Männer rechts und links von ihnen, die sie nicht im Stich lassen wollen, komme was wolle.

Wie schon gesagt, gerade um diese Menschen ging es mir immer. Um die Soldaten, die an der Front standen, und die Entscheidungen der Regierungen auf dem Schlachtfeld umsetzen mussten. Sie, die in den Schützengräben lagen, sollte man für keinerlei Schuld in Anspruch nehmen. Es waren die Fehlkalkulationen der Regierenden, Österreich-Ungarns und Deutschlands, Frankreichs und Russlands und nicht zuletzt Englands, die das Debakel auslösten. Dabei sei zugestanden, dass auch sie diese Massenschlächterei womöglich gar nicht gewollt haben.

Histo Journal: und warum hat man nicht spätestens 1916 nach einen Friedensschluss gesucht?

CS: Vielleicht, weil man nicht gut zugeben konnte, dass all die Opfer, die man unter der Fahne von Demokratie, Freiheit und Vaterland gefordert hatte, völlig vergebens waren. Vielleicht, weil man einen Sündenbock brauchte. Vielleicht aber auch, weil es einen geben musste, der das alles bezahlen sollte.

Histo Journal: Vielen Dank für das Gespräch!

Das Handwerk des Krieges

Cora Stephan

Krieg ist das absolut Böse. Was aber treibt Männer seit Jahrtausenden dazu, dennoch voller Begeisterung in den Krieg zu ziehen – und Frauen, ihnen zu applaudieren? Das Gefährliche am Krieg ist nicht, daß er das Böse ist. Das Gefährliche ist seine Doppeldeutigkeit. Krieg weckt die Bestie und das Beste im Mann. Er verbindet Altruismus und Opferbereitschaft mit hemmungsloser Aggression. Er entfesselt die Gewalt und grenzt sie zugleich ein. Wer Krieg verstehen will, muß die positiven Gefühle begreifen, die ihn antreiben und tief zurück in die Menschheitsgeschichte reichen. Sie knüpfen an das ‚Urtrauma‘ der Menschheit an: nicht Jäger, sondern Gejagte zu sein. Krieg ist die Re-Inszenierung dieser ‚Ur-Szene‘: Die ältesten Mythen der Menschheitsgeschichte erzählen von Heldentaten der Krieger, aber auch vom Menschenopfer, mit dem das Raubtier beschwichtigt werden sollte.

Cora Stephan untersucht die Bürgersoldaten der griechischen Polis und die Kriegereliten der mittelalterlichen Ritter, den Dreißigjährigen Krieg und den Ersten Weltkrieg. Sie setzt sich mit Clausewitz und den Folgen auseinander, mit den Regeln des Krieges und seiner ‚Kultur‘: vom Krieg als Spiel bis zum Krieg aus Leidenschaft.

*Quellenverweis: Bilder entnommen aus Wikipedia, Angaben anbei, sofern erforderlich. Informationen aus den ›Histo Journal Info Kasten‹ von IS bei Wikipedia, Erste Marokkokrise sowie Zweite Marokkokrise entnommen.